虚血性心疾患のあらまし、原因、症状について

狭心症・心筋梗塞について

日本における死因の第一位はがんで27.6%、第二位に心疾患が15.0%と続きます。心疾患のうち、約40%が心不全、約30%が心筋梗塞や狭心症となります。心筋梗塞や狭心症を合わせて虚血性心疾患といいますが、誰もがなりうる生命を脅かす怖い病気です。今回は虚血性心疾患について、循環器専門医の谷信彦医師が解説します。

虚血性心疾患について

心臓に栄養を送る血管(冠動脈)の内側が狭くなると、心臓が必要とする血液量が少なくなります。少なくなったサインとして胸痛や息切れが出現します。血管が狭くなった状態が「狭心症」で、血流が完全に途絶えた状態が「心筋梗塞」となります。

虚血性心疾患の原因

虚血性心疾患は動脈硬化が主な原因です。動脈硬化とは血管が硬くなり、弾力性が失われた状態を意味します。また血管の内側にコレステロール等が沈着し、狭くなることがあります。動脈硬化は加齢でも進行しますが、その他の危険因子としては、「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」「喫煙」「肥満」などが挙げられます。

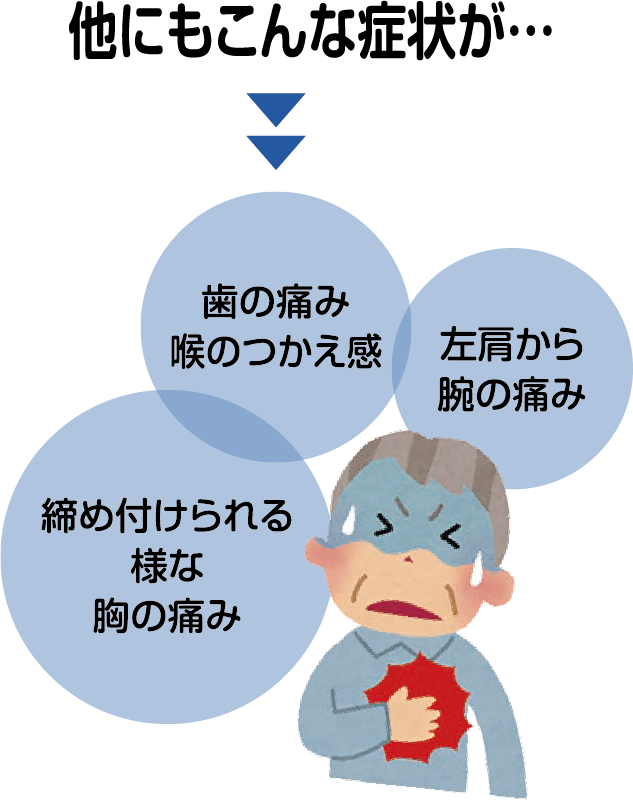

症状について

虚血性心疾患では胸痛や胸の圧迫感、息切れ等が主な症状となります。

運動により多くの酸素が必要となるため、運動時に症状が出やすいとされています。冠動脈の狭窄(きょうさく:狭くなること)が進行した場合には安静時でも症状が出ることがあり、心筋梗塞に至ると胸痛が持続し、冷汗が出たり失神することもあります。

この様な症状が出た場合はかかりつけ医へ相談するか、専門医のいる医療機関への受診をお勧めいたします。また持続する胸痛や冷汗が止まらない場合は心筋梗塞の可能性があるため、迷わずに救急車を呼んでください。

運動により多くの酸素が必要となるため、運動時に症状が出やすいとされています。冠動脈の狭窄(きょうさく:狭くなること)が進行した場合には安静時でも症状が出ることがあり、心筋梗塞に至ると胸痛が持続し、冷汗が出たり失神することもあります。

この様な症状が出た場合はかかりつけ医へ相談するか、専門医のいる医療機関への受診をお勧めいたします。また持続する胸痛や冷汗が止まらない場合は心筋梗塞の可能性があるため、迷わずに救急車を呼んでください。

虚血性心疾患の検査、診断について

まずは医師による問診を行います。どんな時にどのような症状が出るのか、症状はどの程度持続するのか、他に持病(糖尿病や高血圧など)がないか、などをお尋ねし状況を把握します。問診の後に、医師が以下の検査を選択し行います。

【心電図】

心臓の電気的な動きを、身体につけた電極で記録する検査です。心臓の筋肉が酸素不足に陥ると心電図に変化が現れるため、診断の重要な手掛かりとなります。しかし、発作があるときのみ変化が現れるため注意が必要です。運動により心臓に負担をかけた前後で心電図検査を行うこともあります。

【血液検査】

心臓の筋肉のダメージを調べる検査です。通常、狭心症では血液検査で異常が出ることは少ないです。心筋梗塞やそれに近い状態の場合は異常を認めますが、発症早期の場合は異常がまだ出ないことがあります。また虚血性心疾患のリスク因子となる糖尿病やコレステロールについても評価します。

心臓の電気的な動きを、身体につけた電極で記録する検査です。心臓の筋肉が酸素不足に陥ると心電図に変化が現れるため、診断の重要な手掛かりとなります。しかし、発作があるときのみ変化が現れるため注意が必要です。運動により心臓に負担をかけた前後で心電図検査を行うこともあります。

【血液検査】

心臓の筋肉のダメージを調べる検査です。通常、狭心症では血液検査で異常が出ることは少ないです。心筋梗塞やそれに近い状態の場合は異常を認めますが、発症早期の場合は異常がまだ出ないことがあります。また虚血性心疾患のリスク因子となる糖尿病やコレステロールについても評価します。

【心臓超音波検査】

心臓の動きや機能を調べる検査です。心筋梗塞になると、障害を起こした部位で心臓の動きが悪くなります。

【心臓CT】

造影剤という薬剤を使用し、心臓の血管に狭窄や閉塞がないかを確認します。これまで心臓CTは形態的な評価(狭いところがあるか)のみであり、どの程度影響を及ぼしているかを判断することが難しかったですが、FFR-CTという新たな検査が登場しました。FFR-CTは心臓CTのデータを解析することで治療の必要性について判断することができます。(FFR-CT解析の導入には厳格な施設基準が設けられています。現段階では全国でも導入可能な施設はまだ少ない中、当院では2023年に導入しました。)

以上の検査を施行し、その結果をもって心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査)を行うかを決定します。

心臓の動きや機能を調べる検査です。心筋梗塞になると、障害を起こした部位で心臓の動きが悪くなります。

【心臓CT】

造影剤という薬剤を使用し、心臓の血管に狭窄や閉塞がないかを確認します。これまで心臓CTは形態的な評価(狭いところがあるか)のみであり、どの程度影響を及ぼしているかを判断することが難しかったですが、FFR-CTという新たな検査が登場しました。FFR-CTは心臓CTのデータを解析することで治療の必要性について判断することができます。(FFR-CT解析の導入には厳格な施設基準が設けられています。現段階では全国でも導入可能な施設はまだ少ない中、当院では2023年に導入しました。)

以上の検査を施行し、その結果をもって心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査)を行うかを決定します。

【冠動脈造影検査】

手首などからカテーテルという医療用の細い管を心臓の血管まで進めた後、造影剤を注入し、X線撮影装置を用いて冠動脈の狭窄や閉塞を調べる検査です。冠動脈造影検査により冠動脈内の狭窄度は把握することができますが、心臓CTと同様に血流量がどの程度虚血(組織や細胞に血液が十分に供給されない状態)に至っているかまではわかりません。そこで、最近はFFR(冠血流予備量比)という検査を併用することが多くなっています。FFRとは圧力センサーがついたガイドワイヤーで狭窄部位の前後の圧を調べることで、血流量が狭窄部位でどのくらい低下しているか評価し、治療の必要性を判断します。これらの検査を経て、その後の治療方法を決定していきます。

手首などからカテーテルという医療用の細い管を心臓の血管まで進めた後、造影剤を注入し、X線撮影装置を用いて冠動脈の狭窄や閉塞を調べる検査です。冠動脈造影検査により冠動脈内の狭窄度は把握することができますが、心臓CTと同様に血流量がどの程度虚血(組織や細胞に血液が十分に供給されない状態)に至っているかまではわかりません。そこで、最近はFFR(冠血流予備量比)という検査を併用することが多くなっています。FFRとは圧力センサーがついたガイドワイヤーで狭窄部位の前後の圧を調べることで、血流量が狭窄部位でどのくらい低下しているか評価し、治療の必要性を判断します。これらの検査を経て、その後の治療方法を決定していきます。

虚血性心疾患の治療について

狭心症や心筋梗塞の治療は薬物療法、心臓カテーテル治療、冠動脈バイパス手術を組み合わせて行います。薬物療法は薬剤で冠動脈を拡張させて血流を増やしたり、心臓の負担を減らしたりすることで、狭心症発作の予防や心筋梗塞の範囲を軽減させます。しかし、薬物療法だけで症状が改善しない場合や、冠動脈の狭窄が非常に強い場合、冠動脈が完全に詰まっている場合は心臓カテーテル治療や冠動脈バイパス手術が選択されます。どちらを選択するかは狭窄部位や病変性状、患者さんの状態により決定します。

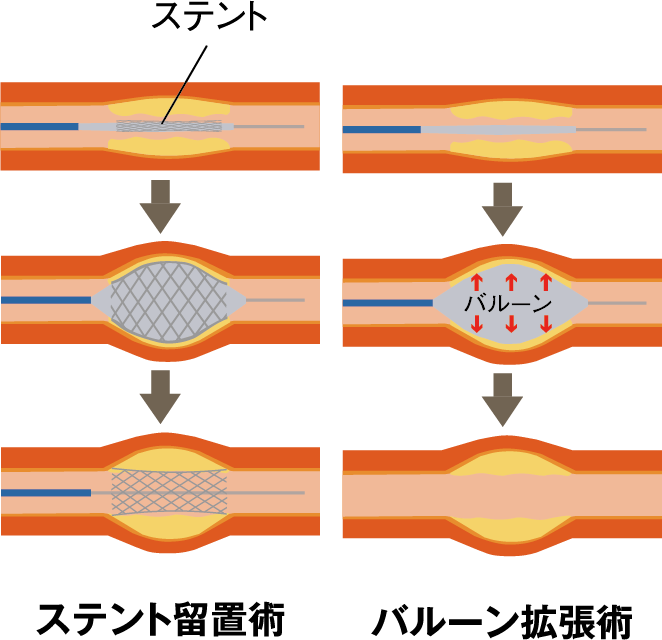

心臓カテーテル治療について

カテーテル治療は心臓カテーテル検査と同様の方法で行うことができ、身体への負担が少ないことが特徴です。ガイドワイヤーという細い針金を冠動脈に通した後、医療用の風船で狭窄部位を拡張し、金属製の編み目状の筒(ステント)を留置します。ステントは主にコバルトやクロムの合金であり、一度留置したステントは取り替えることはありません。入れた直後は金属が剥き出しの状態ですが、徐々に血管の細胞に覆われていきます。

手首や足の付け根のみの麻酔のため、治療中は会話をすることが可能です。患者さんの状態によって変更はありますが、狭心症であれば多くは1泊2日で治療が可能です。

手首や足の付け根のみの麻酔のため、治療中は会話をすることが可能です。患者さんの状態によって変更はありますが、狭心症であれば多くは1泊2日で治療が可能です。

心臓カテーテル治療は多くの機材を用いて行われており、医師だけでなく看護師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師など多くの職種が連携し治療にあたっています。

虚血性心疾患の予防について

虚血性心疾患の予防においてまず大切なことは、虚血性心疾患の原因の多くが動脈硬化であると理解することです。そのため、動脈硬化の進行を抑えることが虚血性心疾患発症の予防になります。動脈硬化の進行については「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」のような疾患自体の管理と生活習慣の管理に分けることができます。以上をふまえた上で、虚血性心疾患を予防する3つのポイントを説明します。

①生活習慣を見直す

動脈硬化を防ぐため、以下の習慣を見直しましょう。

【喫煙】

1日の喫煙本数が多いほどそのリスクが高まり、タバコ1日1本であってもリスクは1.65倍に増加するといわれています。一方で完全な禁煙を継続できた場合は、5年ほどでリスクが4~5割ほど低下することが報告されています。

【運動】

有酸素運動を中心に、中等度以上の強度で少なくとも週3日以上を行うことが望ましいとされています。

【ストレス】

ストレスは自律神経のバランスが崩れる原因であり、血圧上昇の原因にもなります。休日に自分の好きなことをする、談笑するなどして気分転換を図りましょう。

【喫煙】

1日の喫煙本数が多いほどそのリスクが高まり、タバコ1日1本であってもリスクは1.65倍に増加するといわれています。一方で完全な禁煙を継続できた場合は、5年ほどでリスクが4~5割ほど低下することが報告されています。

【運動】

有酸素運動を中心に、中等度以上の強度で少なくとも週3日以上を行うことが望ましいとされています。

【ストレス】

ストレスは自律神経のバランスが崩れる原因であり、血圧上昇の原因にもなります。休日に自分の好きなことをする、談笑するなどして気分転換を図りましょう。

②食生活を見直す

食事内容や食事のとり方にも気をつけるポイントがあります。

【塩分と脂質を控える】

食塩摂取量は1日6g未満を目標としてください。飽和脂肪酸(脂身やバター等)の過剰摂取に注意し、不飽和脂肪酸(青魚やオリーブオイル等)の摂取を心がけるようにしましょう。

【1日3食を規則正しく食べる】

食事はできるだけ同じ時間にゆっくりと時間をかけて食べるようにしましょう。

【塩分と脂質を控える】

食塩摂取量は1日6g未満を目標としてください。飽和脂肪酸(脂身やバター等)の過剰摂取に注意し、不飽和脂肪酸(青魚やオリーブオイル等)の摂取を心がけるようにしましょう。

【1日3食を規則正しく食べる】

食事はできるだけ同じ時間にゆっくりと時間をかけて食べるようにしましょう。

③定期的に健康状態をチェックする

健康診断を定期的に受診し疾患の早期発見、早期治療を心がけましょう。虚血性心疾患は症状が出ないこともあり、健康診断はとても大切です。

監修

谷 信彦(たに のぶひこ)

● 主な資格

日本内科学会 総合内科専門医、日本循環器学会 循環器専門医

● 主な専門領域

循環器内科一般

● 主な資格

日本内科学会 総合内科専門医、日本循環器学会 循環器専門医

● 主な専門領域

循環器内科一般