楽に立ち上がるための“コツ”

椅子から立とうとする人に対して、相手の額に人差し指を当てるだけで立てなくなります。それは、たとえ大柄な男性であっても…です。

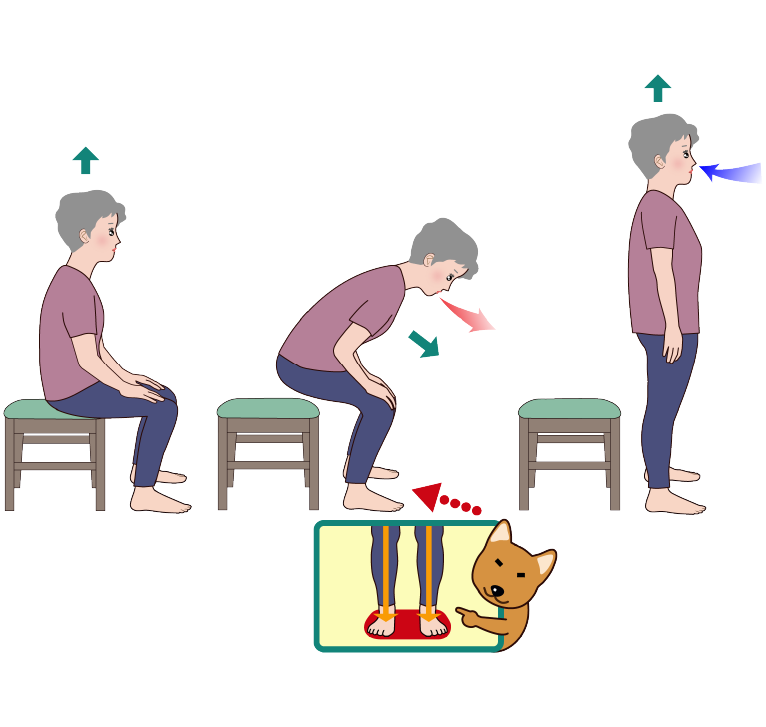

立ち上がるには、いくつかの条件があります。まずは少し浅く座って骨盤を起こし、両踵を少し後方に引いて下腿を安定させます。上から見た時に、両膝よりも両踵が後方にあればちょうど良い位置になります。お辞儀をしながら体を前傾すれば、座面からお尻が浮いて立ち上がりやすくなります。

立ち上がるには、いくつかの条件があります。まずは少し浅く座って骨盤を起こし、両踵を少し後方に引いて下腿を安定させます。上から見た時に、両膝よりも両踵が後方にあればちょうど良い位置になります。お辞儀をしながら体を前傾すれば、座面からお尻が浮いて立ち上がりやすくなります。

つま先を上げる運動習慣を!

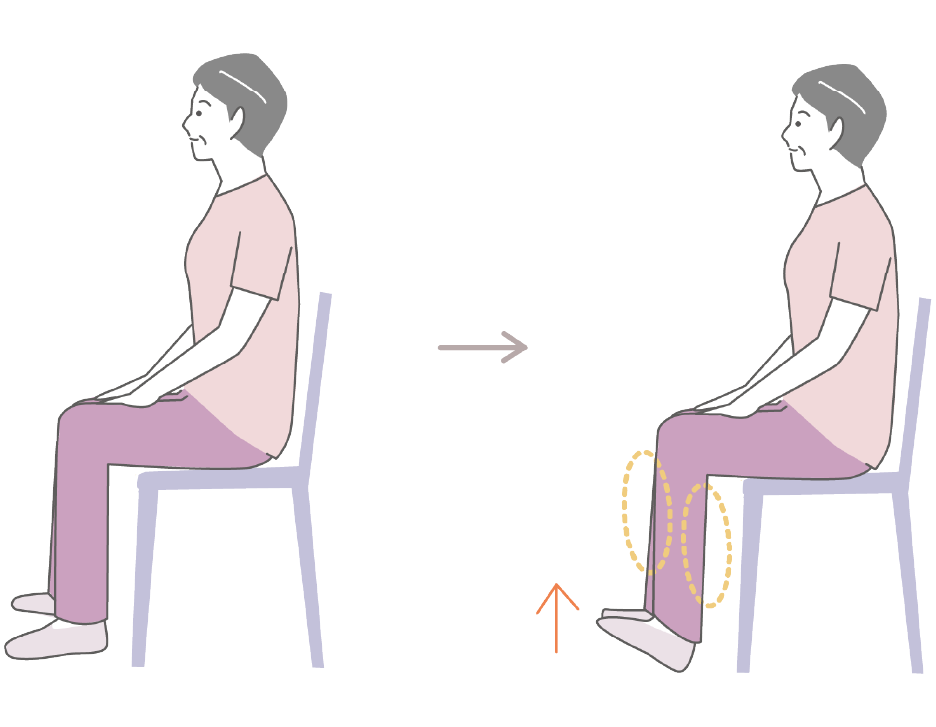

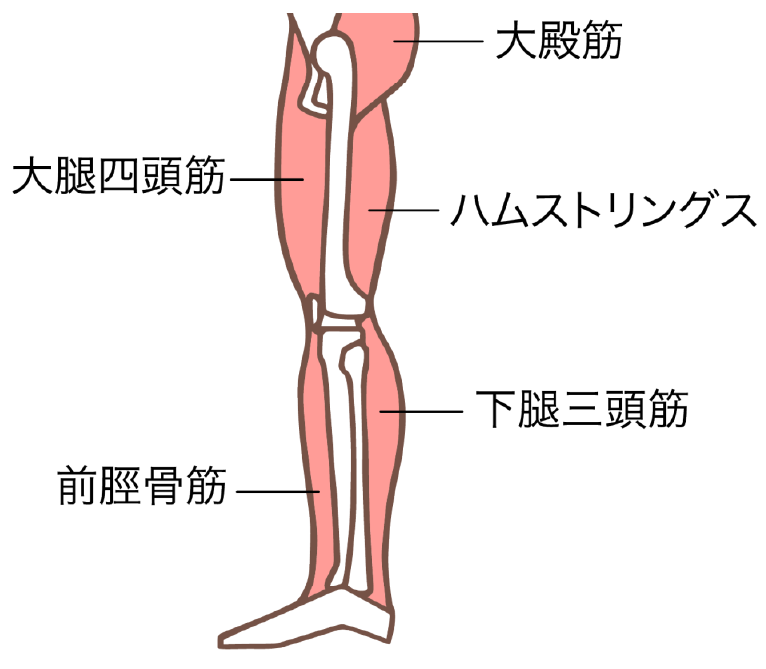

歩行中に平地でつまずく人は、つま先が上がっていないことが原因の一つです。足の“すね”の外側にある前脛骨筋(ぜんけいこつきん)はつま先を上げる作用がありますが、加齢と共に弱ります。

立った時のつま先の位置を基準とすると、寝ている時や足を投げ出して座っている時は、つま先は下がっています。このように、意識しないとつま先を上げる機会は少ないと言えます。床に踵をつけたままで、つま先を上げる運動がお薦めです。

立った時のつま先の位置を基準とすると、寝ている時や足を投げ出して座っている時は、つま先は下がっています。このように、意識しないとつま先を上げる機会は少ないと言えます。床に踵をつけたままで、つま先を上げる運動がお薦めです。

腹横筋(ふくおうきん)は天然のコルセット

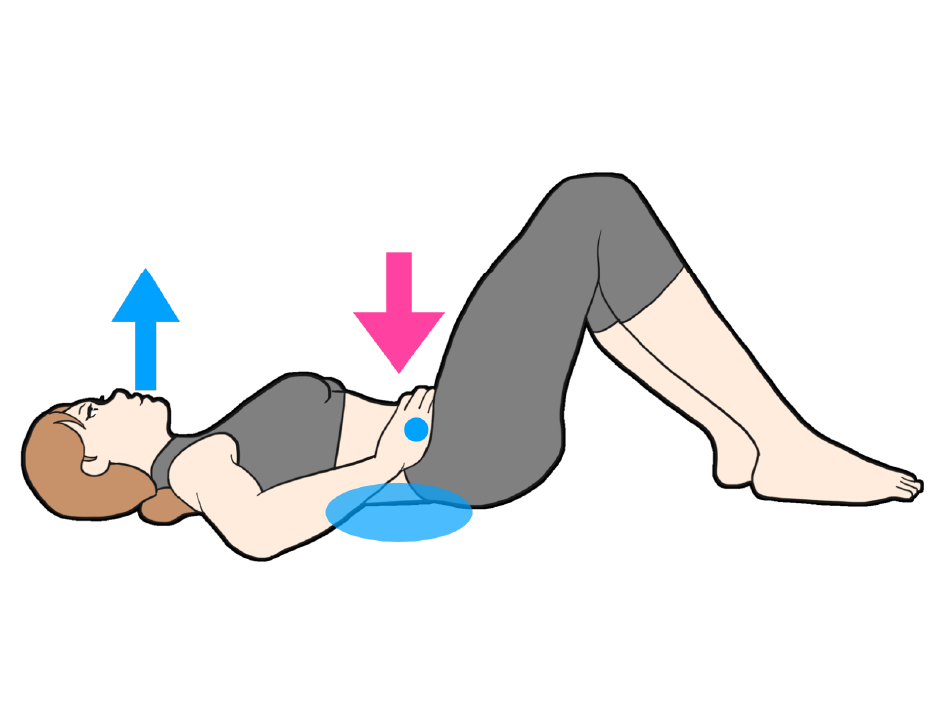

腰痛の原因の一つとして、背筋が働きすぎる過緊張が考えられます。その過緊張を緩めるためには、腹部の奥深いところにある“腹横筋”が働くことが必要です。腹横筋が働くと、ちょうど腰にコルセットを巻いたような作用が得られ、腰部も安定して背筋の負担を減らします。

仰向けに寝て膝を曲げ、人差し指を“おへそ”に入れて息を吐きながらお腹を凹ませる運動がお勧めです。“おへそ”に指が埋まれば、うまく出来ている証拠です。

仰向けに寝て膝を曲げ、人差し指を“おへそ”に入れて息を吐きながらお腹を凹ませる運動がお勧めです。“おへそ”に指が埋まれば、うまく出来ている証拠です。

“曲げる”と“伸ばす”~筋肉のしくみ~

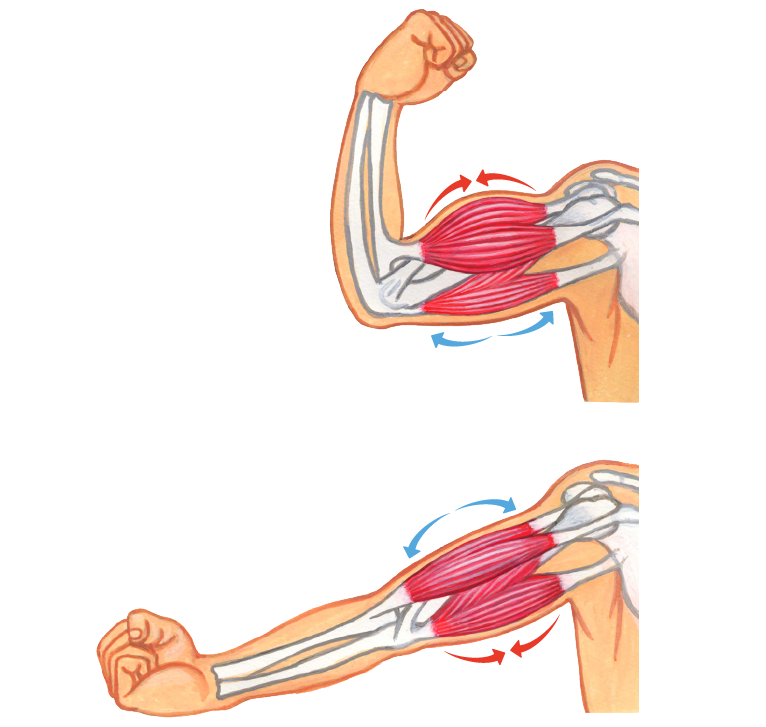

筋肉が収縮することで、関節は動きます。“収縮”という言葉の通り、筋肉は縮むことしかできません。では、縮んだ筋肉をどのようにして元の長さに戻すのでしょうか。

例えば、肘を曲げる作用のある上腕二頭筋が収縮した後、その筋肉を伸ばすためには反対側にある上腕三頭筋が収縮することによって元の長さに戻します。

“曲げる”と“伸ばす”という、一対の関係にある筋肉が互いに補完しあうことで、関節運動が成り立っています。

例えば、肘を曲げる作用のある上腕二頭筋が収縮した後、その筋肉を伸ばすためには反対側にある上腕三頭筋が収縮することによって元の長さに戻します。

“曲げる”と“伸ばす”という、一対の関係にある筋肉が互いに補完しあうことで、関節運動が成り立っています。

滑らかな動きに必要な “拮抗筋”の働き

関節運動では、主に働く筋肉を“主動作筋”、その逆の働きをする筋肉を“拮抗筋(きっこうきん)”と言います。膝を伸ばす時の主動作筋は大腿四頭筋ですが、急激な収縮はぎこちない歩行につながってしまいます。

そこで、その反対側にある膝を曲げる作用のハムストリングスが拮抗筋としてブレーキをかけるように働きます。

主動作筋と拮抗筋は、相互に協調することで力加減や速度を調整し、滑らかな動きへとつなげてくれるのです。

そこで、その反対側にある膝を曲げる作用のハムストリングスが拮抗筋としてブレーキをかけるように働きます。

主動作筋と拮抗筋は、相互に協調することで力加減や速度を調整し、滑らかな動きへとつなげてくれるのです。

監修

総合大雄会病院

リハビリテーションセンター 技士長

川本 徹(かわもと とおる)

作業療法士

● 所属学会

一般社団法人 日本作業療法士協会、日本作業療法士連盟

一般社団法人 日本股関節学会

臨床の傍ら、大学において運動器疾患のリハビリテーションについて講師(整形外科系障害学・作業療法評価学・作業療法評価学演習など)も務める。

リハビリテーションセンター 技士長

川本 徹(かわもと とおる)

作業療法士

● 所属学会

一般社団法人 日本作業療法士協会、日本作業療法士連盟

一般社団法人 日本股関節学会

臨床の傍ら、大学において運動器疾患のリハビリテーションについて講師(整形外科系障害学・作業療法評価学・作業療法評価学演習など)も務める。