安定した姿勢を保つ身体の“重心”とは

人には、姿勢を安定させるために、“重心”と言う釣り合いをとる支点があります。物で例えると、鉛筆を指の上にのせて落下せずに釣り合う点が“重心”の位置です。人の立位では、骨盤の中あたりになります。

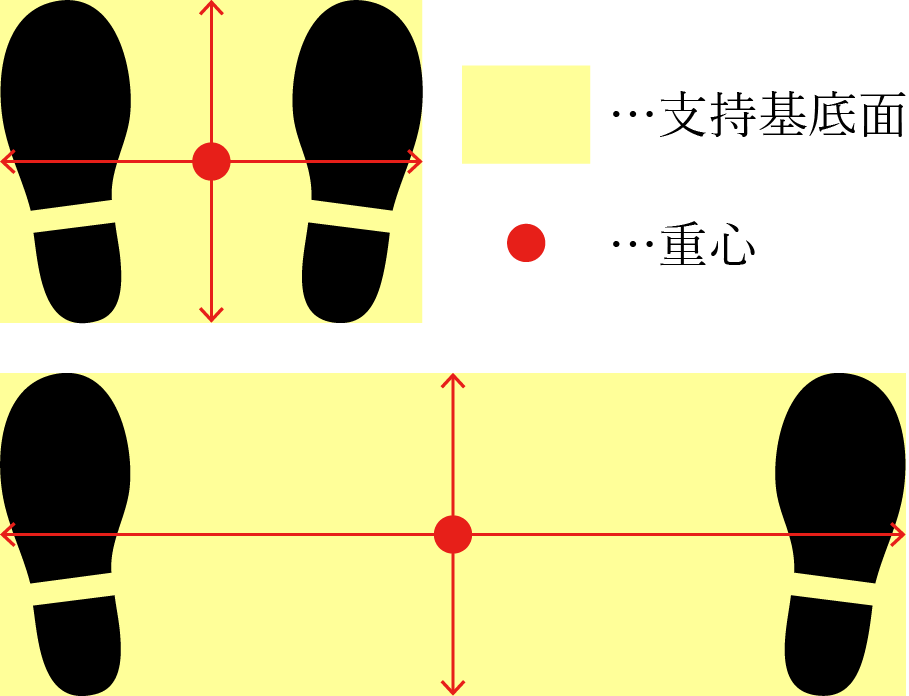

上から見た時、重心位置が両足裏で囲まれた“支持基底面”の中にあれば安定し、外ヘ逸脱すればふらつきます。バランスを崩すと、足を振り出す反射が起こります。支持基底面を広げることで、重心の逸脱を防いでいるのです。

上から見た時、重心位置が両足裏で囲まれた“支持基底面”の中にあれば安定し、外ヘ逸脱すればふらつきます。バランスを崩すと、足を振り出す反射が起こります。支持基底面を広げることで、重心の逸脱を防いでいるのです。

安定した姿勢を保つ足趾(そくし)の役割とは

手指を動かすと良いとは聞きますが、足趾(足の指のこと)はどうでしょうか。立位では、“重心”が中心にくるよう常に自動修正が起こっているために身体は僅かに揺れています。その揺れを、足関節が安定した位置まで戻しています。

足関節だけで対処できない揺れに対して、前方へ姿勢を崩した時は踏ん張るために足趾を曲げ、後方へ姿勢を崩した時には逸らせることでブレーキがかかります。足趾は、転倒を防ぐ安全装置とも言えます。

足関節だけで対処できない揺れに対して、前方へ姿勢を崩した時は踏ん張るために足趾を曲げ、後方へ姿勢を崩した時には逸らせることでブレーキがかかります。足趾は、転倒を防ぐ安全装置とも言えます。

安定した姿勢を保つ前後のバランス反応とは

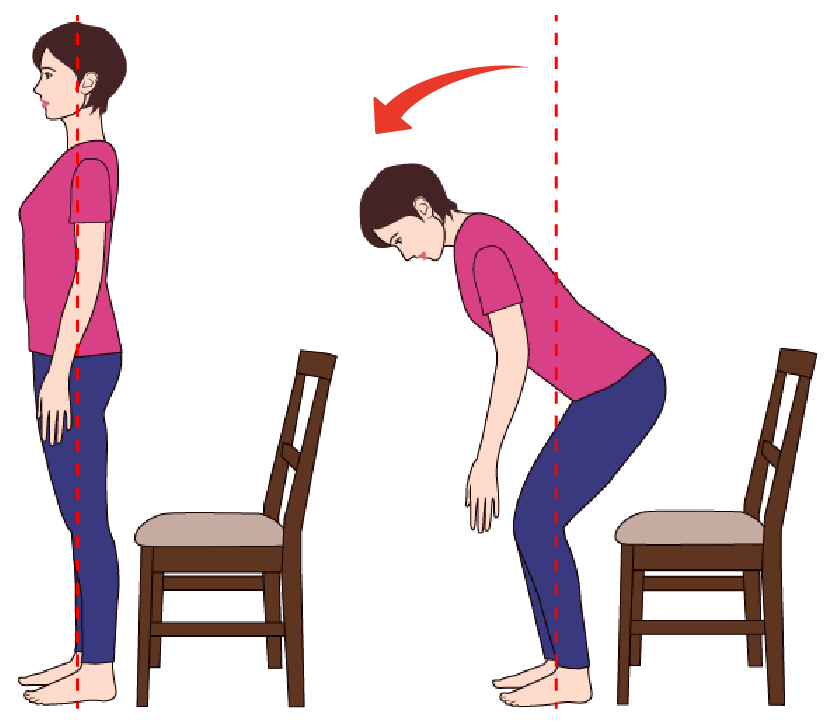

臨床で、「座る時は、お辞儀をして」と患者さんに指導します。横から見た時、身体の前傾に伴い頭の重さが前方にかかります。その時、身体の釣り合いを取るための “重心”も、前方へ移動します。同時に、重心を元の位置へと戻すために、臀部を後方へ引く反応が起こります。

実は、踵と臀部を壁につけた状態では、この反応が起きないためにお辞儀はできません。お辞儀をして臀部を後方へ引くことで、深く座ることができるのです。

実は、踵と臀部を壁につけた状態では、この反応が起きないためにお辞儀はできません。お辞儀をして臀部を後方へ引くことで、深く座ることができるのです。

筋肉は姿勢バランスを保つためのセンサー

電車に立って乗っている時、揺れに対して無意識に姿勢を立て直すことを経験します。筋肉には、伸びすぎによる損傷を防ぐため、その長さを検出するセンサーがあります。例えば、体の前傾に伴い後面の筋肉が“伸ばされた”とセンサーが判断すると、その筋肉を瞬時に収縮させて元の長さに戻します。この反射によって、姿勢を自動修正しています。

筋肉が萎縮していると反応が遅くなるため、特に足の筋力を意識した生活が大切です。

筋肉が萎縮していると反応が遅くなるため、特に足の筋力を意識した生活が大切です。

歩くときに腕を振ることの利点とは

腕を振って歩くと、自然と足の振り出しも良くなることを経験します。通常は、振り出した足と反対側の腕が前に出ます。

身体の重心を通る中心軸に対し、右足を前に出すと下半身に左方向へのねじりが起こります。同時に、左腕を前に出すと上半身は右方向へのねじりを生み出します。このしくみにより、上半身と下半身の相反するねじりを互いに打ち消しあい、重心のブレを防いでいます。

腕を振って歩くことは、安定歩行につながります。

身体の重心を通る中心軸に対し、右足を前に出すと下半身に左方向へのねじりが起こります。同時に、左腕を前に出すと上半身は右方向へのねじりを生み出します。このしくみにより、上半身と下半身の相反するねじりを互いに打ち消しあい、重心のブレを防いでいます。

腕を振って歩くことは、安定歩行につながります。

監修

総合大雄会病院

リハビリテーションセンター 技士長

川本 徹(かわもと とおる)

作業療法士

● 所属学会

一般社団法人 日本作業療法士協会、日本作業療法士連盟

一般社団法人 日本股関節学会

臨床の傍ら、大学において運動器疾患のリハビリテーションについて講師(整形外科系障害学・作業療法評価学・作業療法評価学演習など)も務める。

リハビリテーションセンター 技士長

川本 徹(かわもと とおる)

作業療法士

● 所属学会

一般社団法人 日本作業療法士協会、日本作業療法士連盟

一般社団法人 日本股関節学会

臨床の傍ら、大学において運動器疾患のリハビリテーションについて講師(整形外科系障害学・作業療法評価学・作業療法評価学演習など)も務める。